3.2.15. Пропуск льда через створ гидротехнических сооружений

3.2.15. Пропуск льда через створ гидротехнических сооружений должен производиться при максимальном использовании ледопропускного фронта с обеспечением достаточного слоя воды над порогом ледосбросных отверстий.

В период ледохода при угрозе образования заторов льда и опасных для сооружений ударов больших ледяных масс должны быть организованы временные посты наблюдений и приняты меры к ликвидации заторов и размельчению ледяных полей путем проведения взрывных и ледокольных работ.

Одним из серьезных мероприятий при эксплуатации гидроузлов на некоторых реках и водохранилищах является пропуск льда через створ сооружений.

При наличии достаточно больших водохранилищ и спокойном вскрытии рек лед имеет возможность таять в водохранилище и сброс его — явление довольно редкое. При бурном вскрытии рек сброс льда через гидроузел, наоборот, довольно част, особенно при небольших водохранилищах. Необходимость сброса льда через створ гидроузла зависит также от того, совпадает ли период таяния льда (повышение температуры воздуха в начале весеннего периода) с началом половодья.

Существуют определенные скорости течения воды перед гидроузлом, при которых лед начинает двигаться по реке или по водохранилищу: при прямолинейном очертании водохранилища эти скорости должны быть составлять не менее 0,5-0,6 м/с, при извилистом — 0,7-0,8 м/с и более. Указанные предельные скорости снижаются, если лед ослаблен. Таким образом, сброс льда через створ гидроузла необходим при скоростях течения воды перед гидроузлом 0,5-0,8 м/с и более, что характерно для малых и средних водохранилищ при прорыве образовавшегося затора или совпадении периода таяния льда с началом весеннего половодья.

Желательно до сброса льда принять возможные режимные меры к его задержанию в водохранилище. При сбросе льда необходимо: не допускать скопления льда и образования заторов перед отверстиями водосбросов во избежание их последующего прорыва и создания аварийных положений; предохранять затворы (особенно их нижние уплотнения) и части сооружения от истирающего воздействия льда: избегать создания заторов в нижнем бьефе. Важным средством, облегчающим пропуск льда, является его предварительное ослабление — естественное или с применением искусственных средств (чернением или устройством прорезей механизированным способом).

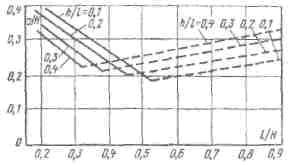

Пропуск льда производится через поверхностные отверстия водосливных плотин. Успешный пропуск льда обеспечивается правильным выбором сочетания напора (глубины) над порогом плотины и открытием затвора в зависимости от размеров (длины, толщины) отдельных пропускаемых льдин. Можно отметить, что подныривание льдин длиной, численно равной от половины до целого напора (Н) над порогом, обеспечено при относительном открытии затвора более 0,2-0,25 Н. Назначение более точных режимов пропуска льда производится в соответствии с [8] (рисунок 3.2.5). В [8] содержатся также рекомендации по организации задержания льда перед гидротехническими сооружениями в целях его предварительного ослабления перед сбросом.

Рисунок 3.2.5 – Зависимость относительного значения допустимого открытия затвора (а/Н) от относительной длины (i/H) и толщины (А/1) льдины по условию ее подныривания и поворота

________по условию подныривания;

_ _ _ _ _ _ по условию поворота

Во избежание образования заторов в нижнем бьефе при сбросе льда через плотину целесообразно принимать меры к ускорению вскрытия реки в нижнем бьефе путем разрушения ледяного покрова различными доступными способами. Выбор способа разрушения льда производится с учетом [9].

В целях предупреждения заторов льда в зоне выклинивания водохранилища производится предварительное разрушение ледяного покрова в этой зоне. При движении по водохранилищу льда из прорвавшегося затора рекомендуется посадить его на мелководных участках для ослабления (подтаивания, разрыхления) перед сбросом через плотину гидроузла.